Notas sobre Los bellos días

Pintura móvil

Cristóbal Peláez G.

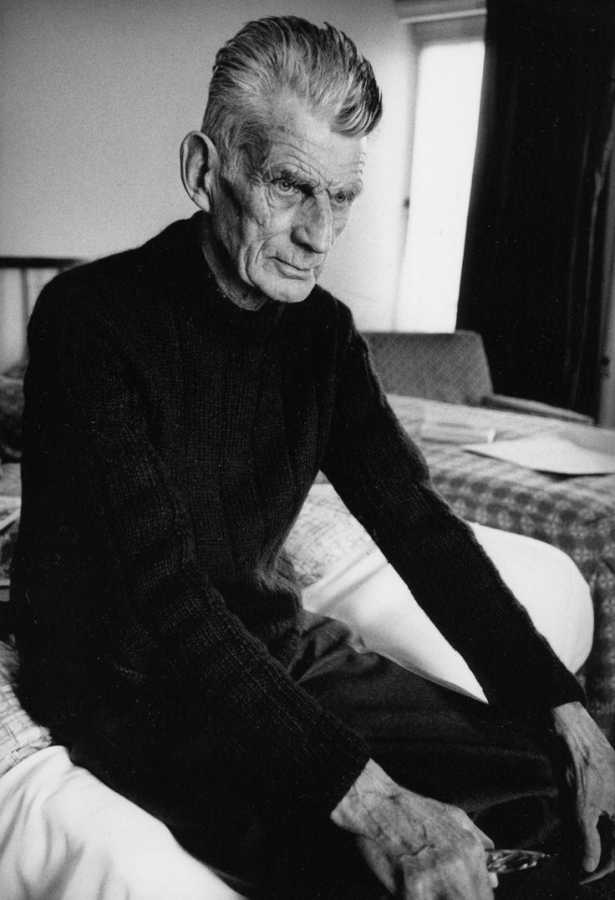

Dos autores han estado en la cúspide del vasto promontorio de las visiones sobre el siglo XX, el primero de ellos fue Franz Kafka que expresó un mundo de pesadilla semejante a un laberinto brumoso que a través de sus estructuras burocráticas había logrado convertir al individuo en una criatura inocua aplastada por el peso de las jerarquías. Un universo de relaciones que había alcanzado el punto máximo de separación entre el individuo y el estado. En la otra instancia está Samuel Beckett dibujando al hombre como un detritus despojado de cualquier responsabilidad social e incapaz de reengancharse a la sociedad, un ser sin voluntad que se dedica a reflexionar con impavidez sobre la tragedia de la existencia. Si en Kafka el resultado es atormentador y desesperante, en Beckett es altamente mordaz.

Dios hizo al mundo y al parecer se sintió muy orgulloso de su obra, el mortal Beckett desprecia esa creación, y también a todas las criaturas vivientes. Una de sus constantes, en su narrativa y dramaturgia, es la burla, el infaltable chasco sobre la imperfección del mundo y la voluntad del individuo para rechazarlo. Al contrario de lo que se ha querido ver no son sus personajes indigentes o excluidos, sino individuos que han alcanzado tan alta comprensión de la vida que adoptan el gesto (iba a escribir valor, pero el término sería inexacto) de marginarse, de sustraerse. Otro gesto característico es la absoluta conciencia de su voluntaria exclusión. Molloy se sienta en la cama de su madre a escribir para un anónimo y desconocido personaje que de tanto en tanto aparece a recoger sus apuntes, y Morán, plácido pequeño burgués, bien instalado en su condición social, ha sido comisionado por no se sabe quién para ir al encuentro de Molloy, nunca se encuentran, lo que ocurre es que finalmente Morán resuelve voluntariamente convertirse en un Molloy. Al terminar el libro cada lector está abocado a preguntarse cuánta cuota de Molloy -es decir cuánto despojo- hay en su existencia.

El ciudadano corriente en la Europa de posguerra procuraba como un deber personal y social insuflarse optimismo, tratando de pensar que lo peor había ocurrido. Los poetas nunca lo entendieron así. Su profundo conocimiento e intuición de la naturaleza humana le mostraba que el terrible holocausto era apenas un pequeño fragmento en la historia humana. Beckett fue señalado por algunos como un tremendo desconfiado de las grandes capacidades redentoras del hombre. Para no sucumbir ante la total desesperanza era necesario aferrarse a alguna brizna de fe. De alguna manera el escritor irlandés preparaba la respuesta en la dramaturgia que primero elabora en inglés con el sugestivo título de Happy days (1962) y después reescribe en francés como Oh les beaux jours. Una especie de teorema y confrontación de la situación límite y la capacidad humana para resistir con optimismo, una comedia trágica con sustento estoico como queriendo hacer eco de las palabras de Séneca: “Siempre es peor al día siguiente”. La resistencia ante el deterioro y la decadencia, la fuerza espiritual que a pesar de todo nunca se da por vencida. Si esto fuera escrito por un Claudel el resultado habría sido aleccionador, pero al tener la carga beckettiana se constituye aún en burla peor, hasta ese punto Beckett es un cínico despiadado.

El autor como buen racionalista desconfiaba profundamente del arbitrio de la puesta en escena. De sobra son conocidas sus precisiones en la acotación de los movimientos y silencios de los actores. En Los bellos días esas acotaciones son rigurosamente burocráticas, exhaustivas, aritméticas. La acción y el habla están predeterminadas desde la escritura, y el director solamente tiene la libertad del matiz y la intensidad actoral. De su escritura parece desprenderse una cadena de suposiciones “qué pasaría si…”. “imaginemos que…”, “cómo me comportaría en esta situación”.

Los bellos días es un montaje realizado por el Teatro Matacandelas en el año 1998, bajo la dirección de Diego Sánchez y con la actuación de María Isabel García y Juan David Toro. Para el programa de mano en el estreno había escrito algunas notas que el tiempo ha revaluado y que hoy no son exactas. Cierto era que constituyó la ópera prima del joven director, un trabajo que en lo posterior ha refrendado con varias direcciones compartidas, como es el caso de Los ciegos y La chica que quería ser Dios. En cuanto a María Isabel García consideramos que se ha sostenido en su papel y que cada día puede aportarle más a la exigencia del autor. Juan David Toro posee ya una considerable trayectoria que lo avala como un actor versátil, y tremendamente voluble, es decir, hecho y formado para moverse entre varias posibilidades histriónicas. En este rol nos sorprendió, ya no nos sorprende, está en lo suyo. Recordemos que el santo Patrón del actor es Proteo que puede adoptar cualquier apariencia.

Una de las grandes torpezas de la crítica teatral -y literaria en general- fue el haber acuñado el rubro de absurdo a toda aquella franja escénica que proviene de los años 50. Allí, en ese zurrón torpe, clasifican a Beckett y a Ionesco con una profusa constelación de autores que estaban rompiendo la tradición de un drama demasiado ligado al naturalismo y a los reflejos directos de la realidad. Absurdo era todo aquello que se escapaba de la comprensión crítica contemporánea. Hoy sabemos que una obra como Los bellos días es un ensayo teatral sobre la ausencia (¿y la negación?) del cuerpo, también una experimentación sobre los flujos del habla, pertenece a esas dramaturgias donde el elemento predominante no es la abundancia y la sumatoria sino el sustrato, y de ahí que toda la estética del autor sea considerada como penuria, vale decir, una progresiva disminución que hurga en lo esencial.

A un espectador le oí decir que esta puesta en escena la veía como una pintura móvil. Me pareció muy acertado el comentario. Nosotros que hemos sido señalados -aplausos o rechiflas- por puestas muy inmóviles, empezamos a connotar en el público el gran movimiento que puede tener la quietud. Como Toledo, esa ciudad que se deja aquietar por el Tajo para poder flotar.