Dos siglos de teatro en Medellín

Cuaderno de apuntes sobre el asunto teatral

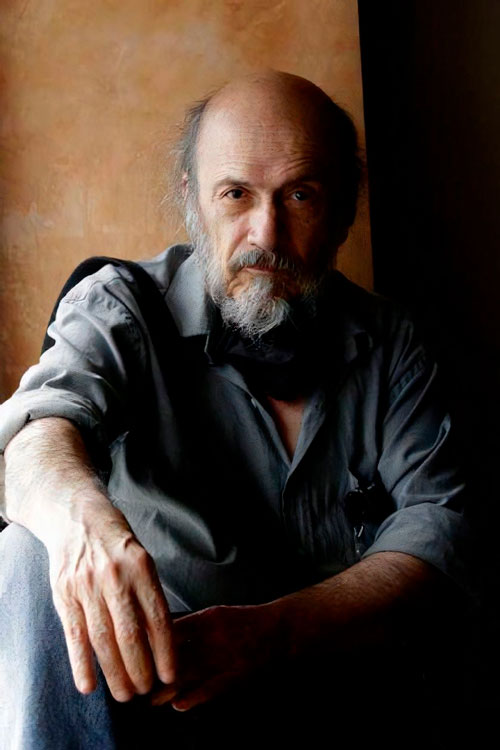

Por Cristóbal Peláez González

Publicado en la revista Desde la Biblioteca / Institución Universitaria ITM. Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. n°. 64 (2025).

Primer acto

Un nuevo teatro en Colombia

Todo lo sólido se desvanece en el aire.

KARL MARX

Culturalmente, el siglo xx en Colombia no irrumpe el 1 de enero de 1901. Su advenimiento tardío, abriéndose paso con dificultad frente a la tradición, podría fecharse en los años sesenta. Solo entonces comienza a manifestarse el lento despertar del letargo que nos sujetaba a las arcaicas estructuras de pensamiento impuestas por el poder. La clase política y el clero se aferraban a ellas, inamovibles en su batalla por prolongar un mundo vetusto que, desde muchas décadas antes, ya hacía aguas por todas partes.

La intelectualidad europea venía rompiendo fronteras con sus vanguardias estéticas, celebrando un festín que incitaba a la liberación del pensamiento contra el romanticismo y cualquier otra imposición formal de la estética burguesa, incluidos el naturalismo y el más reciente realismo. La cohorte transgresora es numerosa: simbolismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo, teatro del absurdo, teatro épico de Brecht, teatro de la crueldad de Artaud, teatro pobre de Grotowski, teatro guerrilla, happening... Sectores de esas estéticas evidencian influjos de la teoría marxista, otros se reconocen herederos de la revolución simbolista y unos más se reivindican descendientes de

Alfred Jarry y sus secuelas patafísicas. Todos tienen en común la intención de poner el orbe cabeza abajo para dinamitar un orden rancio que a su paso depredador solo ofrece hambre, muerte y sufrimiento.

Afortunadamente los avances tecnológicos y científicos iban acercando continentes, lo que brindaba una mayor y más eficiente circulación de reflexiones entre artistas y sociedad. Colombia ya comenzaba a percibir esos resplandores. Tres acontecimientos tendrían una influencia decisiva en el entorno: la aparición del nadaísmo en 1958 («No dejaremos ninguna fe intacta, ni un ídolo en su sitio»), la Revolución cubana de 1959 y el eco del Mayo francés de 1968.

El país, con una población que crece velozmente mientras sufre un empobrecimiento progresivo, ya no soporta los viejos modos de administración aldeana. Se necesitaba una transformación espiritual profunda. En dicho proceso, la cultura juega siempre el papel determinante, pues exige una revaloración constante de la tradición que arrastra consigo la necesaria insurrección de las ideas.

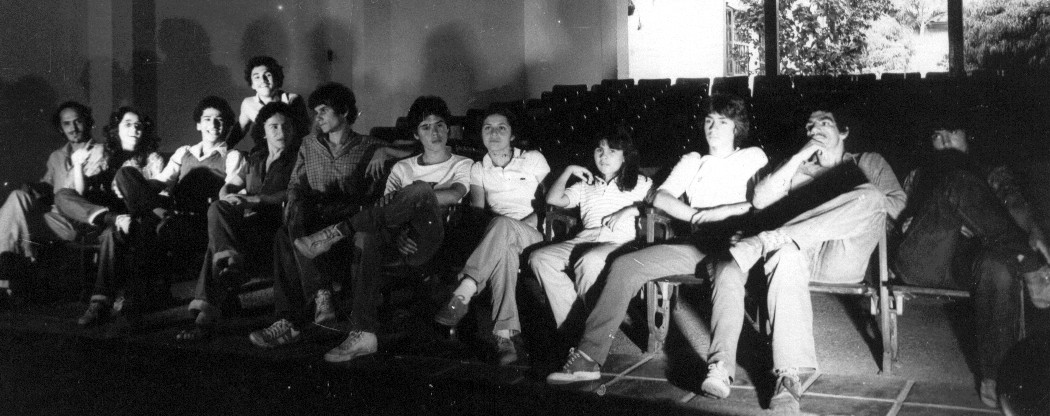

Integrantes del Teatro Matacandelas en 1981. Cristóbal Peláez es el último a la izquierda. (https://bit.ly/3H7Fyf9) CC BY-NC-SA 2.0.

Estas notas están circunscritas al ámbito teatral, y a él nos limitaremos incorporando apuntes intercalados que nos permitan, en su conjunto, tener un plano general –muy general– de lo que fue la actividad escénica en Medellín antes de la llegada del llamado Nuevo Teatro, movimiento variopinto que crea una corriente disruptiva, incubada en el vientre universitario, círculos artísticos y sectores populares. Este impulso en sostenido crescendo configura una dinámica de ruptura con los escenarios convencionales y los modos de creación y producción escénica. Además, pone en entredicho la función de un arte que, sin desconocer sus grandes contribuciones culturales, tiene sus objetivos más centrados en el entretenimiento y la taquilla.

Empieza por cuestionar los conceptos decimonónicos en asuntos de estilo, contenido y estructura dramática; insta a la inclusión de otros públicos, incorporando a franjas de la población que hasta entonces habían sido ignoradas o no tenían acceso; controvierte la concavidad a la italiana como modelo único para el acontecimiento escénico y convoca otros lenguajes artísticos para enriquecer la semántica del espectáculo. Experimenta también en diversas técnicas narrativas e interpretativas y pretende establecer un vínculo diferente público-actores, otra relación basada en el compromiso social y político. Rompe con los escenarios tradicionales; así las representaciones llegan a barrios, plazas y veredas; asaltan la universidad, la calle. Ofrece un repertorio diverso, con adaptaciones y experimentos, a menudo acompañado de foros y actividades pedagógicas, muchas de ellas se insertan en jornadas de lucha popular y, en ocasiones, siguen líneas políticas de grupos de izquierda.

Augusto Boal, dramaturgo y director brasileño, difunde por el continente su concepto del Teatro del Oprimido: un teatro transformado y transformador, afirmando que «el teatro puede ser hecho por cualquiera, incluso hasta por actores; el teatro puede hacerse en cualquier parte, incluso hasta

en escenarios», argumento que parece replicar la fantasía comunista de Lautréamont: «La poesía debe ser hecha por todos. No por uno».

El Nuevo Teatro ingresó subrepticiamente a los escenarios por el muelle de carga, vale decir, por la puerta de servicio, no por la puerta de artistas. Y lo hizo en momentos en que la institución teatral, después de siglo y medio de esplendor en las ciudades de mayor crecimiento, Bogotá, Cali y Medellín, había entrado en una etapa de estertor. El público se había retirado al cine, al fútbol o se había quedado en casa mirando la televi-sión, posiblemente fatigado –vaya usted a saber– de sentirse ignorado, o no representado, o quizás ahíto de modelos heroicos, o acaso fastidiado de sufrir recitados ampulosos y retóricos en sus excesos líricos.

Había que volver a construir una teatralidad diferente, obras nuevas, un público distinto –más atlético mentalmente–, modelos de interpretación renovados. Era la crisis y una crisis, expresaba Bertolt Brecht, estalla cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer.

«En Medellín surge la necesidad de construir una dramaturgia que responda a nuestra identidad heterogénea», asegura Cristóbal Peláez.

Segundo acto

Teatro siglo XIX en Medellín

El Parque de Berrío

rodeado de casas viejas estilo español,

con los almacenes de los Restrepo y los Lalinde.

Gente honorable que huele a tela y a plata

¡Pueblo sorprendente que vende

acciones, vacas adelantadas,

atados, marranos en pie, minas y coños!

FERNANDO GONZÁLEZ

Una cosa es que no exista el teatro como institución social, con una oferta y consumo regular de espectáculos, y otra muy distinta que no exista la teatralidad, lo cual es imposible. No existen comunidades carentes de símbolos y, por lo tanto, todas requieren de representaciones de su imaginario, de su memoria, de su diario vivir; una forma necesaria de relación social, expresión y comunicación que trasciende los ámbitos meramente comerciales o laborales. Es imposible admitir, aun a falta de registros orales o escritos, que no existan expresiones precursoras, por embrionarias que sean. Y no hablamos necesariamente de lo convencional o institucional, es decir, aquello que ocurre en un escenario delimitado por una relación preestablecida entre público y actores o siguiendo formulaciones clásicas o aristotélicas. Narraciones, diálogos, oratorias, bailes, actos públicos surgen aun en las circunstancias más improvisadas y casuales, formando parte de ese impulso natural que está siempre presente en la sociedad humana, por antigua que fuere.

Las crónicas registran manifestaciones escénicas en Medellín a partir de los comienzos del siglo XIX, período en el que loas, zarzuelas, comedias, dramas, tragedias y espectáculos circenses forman parte de la vida de sus habitantes. En sus albores, esas escenificaciones estaban protagonizadas por grupos de aficionados locales; con el transcurso del tiempo, la cartelera fue incorporando compañías y artistas itinerantes de algún reconocimiento nacional o internacional, promovidos en cada ocasión por entusiastas, clubes de amigos y círculos literarios. El repertorio lo conforma un conjunto de dramas y comedias de corte español y francés. También son frecuentes las presentaciones al estilo italiano, sobre todo cuando de óperas y operetas se trata, géneros que, al igual que la zarzuela, gozan de una calurosa bienvenida. Las piezas cortas son motivo de regocijo: si bien no son el nervio central, el público las agradece como ñapas. Las compañías tenían que estar provistas de un buen pertrecho de ellas: diálogos, sainetes, declamaciones y cantos con acompañamiento musical para servirlas como abrebocas, entremés o postre. Esta práctica se extiende a veces a reuniones sociales, tertulias y ambiente bohemio.

Cuando algunos escritores nacionales se aventuran a los géneros mayores, apenas si logran componer textos que no pasan de ser réplicas europeizantes. Tempranos ejemplos notables en el país fueron los dramas y sainetes del bogotano Luis Vargas Tejada y el cartagenero José Fernández Madrid, a quienes sigue un listado de autores criollos de poca nombradía o transitorio prestigio. Parte de ellos vienen de la novela o la poesía y, agitados por la emoción de las tablas, prueban suerte en el contacto vivo con sus lectores. No existen los dramaturgos de oficio, y quienes incursionan en esos territorios apenas si logran imprimir a sus escrituras un acento propio.

Como todo nos llegaba tarde, no lográbamos (o tal vez no queríamos) escapar a las influencias neoclásicas del barroco y el romanticismo. Estos estilos ya empezaban a entrar en prescripción, cediendo paso a esa constelación de dramaturgos y novelistas del realismo. Tendencia de repudio al idealismo y el sentimentalismo romántico de salón,

los nuevos autores atraen a multitudes con sus dramas y novelas. Ibsen, Dickens, Balzac, Stendhal o Dostoievski. Pasan derribando de sus pedestales a dioses, héroes y aristócratas, poniendo a deambular por sus páginas al ciudadano real, al anónimo desdichado, al innombrado.

La historiografía del teatro en Medellín nos ofrece, contrariamente a lo que muchas veces se ha dicho, una intensa oferta de esparcimiento cultural que tiene un inusitado impacto entre sus pobladores. Eladio Gónima, quien fue actor, director y promotor, además de protagonista durante muchos años de la vida teatral de la ciudad, condensa en su libro de relatos y memorias, Historia del teatro de Medellín y vejeces, un bucólico paisaje lleno de anécdotas, chascarrillos y datos cronológicos. Con el paso del tiempo, esta obra se ha convertido en un valioso manual de ineludible consulta.

La narración comienza doscientos años después de la fundación de la Villa y muy pocos años después de que Medellín fuera declarada capital de provincia, quitándole así el protagonismo a Santafé de Antioquia. Para ese entonces, el poblado apenas alberga unos siete mil pobladores. Es en ese contexto que aparece fechada la primera función teatral en Medellín, realizada en el patio del antiguo Colegio San Ignacio en 1831 e interpretada por una compañía de aficionados. Se trata de la obra Zaire, de Voltaire, que aquí apareció con el curioso nombre de Jaira.

El escenario –oigamos al cronista– se fabricó en el ala sur del patio del colegio, compuesto de un tablado de poco más de ocho varas de frente, con escaleras interiores para comunicar con las piezas del claustro bajo y con el alto, destinado a vestuario de los actores [...] Como quiera que esta primera representación salió a gusto del público, persistieron los aficionados en su empresa y anunciaron una segunda para la que eligieron Las víctimas del amor. (Una comedia romántica del español Don Gaspar de Zavala y Zamora).

Muy cercana en el tiempo a esa primera representación, se desató en esta pequeña aldea monacal de comercio y minería un gran arrebato por el espectáculo teatral. La evidencia de ese fervor fue la construcción, en 1836, del primer edificio teatral en Medellín: el Teatro Principal o Coliseo. Esta iniciativa provino del mismo grupo de aficionados y algunos socios inversionistas que perciben en el arte teatral un ejercicio apasionante de culto, de entretenimiento social y, a la vez, una nueva empresa comercial de prometedoras posibilidades económicas. No andaban equivocados, pues el Teatro Principal se constituye en el nuevo nervio espiritual y cultural de la ciudad gozando de una amplia recepción, sobre todo por aquellos ciudadanos que disponen de los recursos suficientes para asistir a las funciones.

La infatigable historiadora Marina Lamus Obregón ha dedicado gran parte de su extensa y rigurosa investigación –la palabra rigor queda corta– a escarbar en lo que fue el teatro colombiano en el siglo XIX. El capítulo dedicado a Medellín es amplio y reúne una información que hasta entonces estaba dispersa aquí y acullá en todo tipo de publicaciones, como periódicos y gacetillas. Sus libros, Teatro siglo XIX. Compañías nacionales y viajeras (Tragaluz Editores, 2010)

y Bibliografía del teatro colombiano siglo XIX (Instituto Caro y Cuervo), consignan un inventario detallado.

«Las crónicas registran manifestaciones escénicas en Medellín a partir de los comienzos del siglo XIX, período en el que loas, zarzuelas, comedias, dramas, tragedias y espectáculos circenses forman parte de la vida de sus habitantes», dice el director del Teatro Matacandelas.

Este registro nos dibuja la vibrante dinámica de la época: la profusión de elencos locales, nacionales e internacionales. Hay que añadirle el arribo de aventureros de la farándula (un cardumen de maromeros, saltimbanquis, magos y prestidigitadores) que ofrecen a la aldea –«este limbo de la monotonía», dijo Carrasquilla— la ilusión de ser parte del mundo.

En el panóptico de la época que nos ofrece Lamus Obregón, se encuentra un minutario ordenado cronológicamente de obras, adaptaciones y representaciones. Allí se despliega el mosaico de los primeros autores nacionales. Muchos de ellos, con más fervor que talento o técnica, escriben conscientes de la necesidad de un teatro criollo.

Una vez lograda la independencia de España urge alcanzar, a través de las artes, aquello que todavía andaba lejano: la descolonización cultural.

Su pesquisa aporta otros datos que no aparecen señalados en el mencionado libro del señor Gónima, como la referencia a funciones tempranas, anteriores a Zaire, alguna del madrileño Leandro Fernández de Moratín. Ellas se realizaban en la casa de una familia de apellido Vélez.

Se mencionan otros escenarios: la Sociedad de Artesanos, denominado «Teatrillo de los Artesanos» (quizá por su tamaño), situado, según una descripción vaga, en una vivienda «quebrada arriba cerca del puente de Miguel Gómez»; otro teatro, al parecer de existencia fugaz, estaba situado en un costado del Parque de Bolívar y un tercero, el alterno Teatro Variedades, ubicado detrás del Principal, con un aforo para quinientos espectadores y dirigido por dos vallecaucanos: Lino R. Ospina y Francisco Vidal. Juntos formaron la Compañía Infantil de Zarzuela. Lino R. Ospina, junto a Froilán Gómez –reseñado como un militar de rango y buen actor–, figura como uno de los artistas más notorios de nuestra historia. Fue empresario, actor, músico, director, dramaturgo y fundador de varias compañías.

Es ineludible mencionar aquí, entre tantos pioneros de la escena local, a los Gónima. Destacan tres nombres de esta familia: Carlos, primer dramaturgo de la ciudad con las obras Octavio Rinuccini y La envidia. Francisco, actor y promotor, vinculado a la primera representación en el Colegio San Ignacio y parte vital de la fundación del Teatro Principal. Eladio, ya referenciado, aplaudido actor cómico y primer cronista teatral.

El historiador Cenedith Herrera nos obsequia un óleo de lo que significaba la itinerancia para artistas y compañías visitantes cada vez más frecuentes al paso del mejoramiento de vías terrestres y fluviales:

[...] Todas las compañías que llegaban al país venían cargadas con su propia escenografía, vestuario y utilería, equipaje al que se sumaban el elenco y el avituallamiento para el viaje. Tanto unos como otros se transportaban a lomo de mula, si se transitaba por caminos; a bordo de barcos de vapor o de pequeñas embarcaciones [...] Antes de llegar a Medellín, las compañías debían batallar con la abrupta geografía colombiana, repleta de caminos que serpenteaban, una y otra vez, por montañas y valles; geografía a la que se sumaban los cambios climáticos, el incesante zumbar de los mosquitos, el acecho de animales salvajes y el deslumbre de una vegetación exuberante, factores que hacían del viaje una empresa de locos, de apasionados.

La pequeña villa colonial de siete mil almas, al cerrar el siglo, se eleva a sesenta mil. La urbe expande su territorio hasta rozar su idílico río. Pulula el comercio de oro, acciones, textiles, licores, perfumería, junto a una incipiente industrialización. Esta empuja a una progresiva inmigración que demanda ensanche. Así, van llegando a turnos la electricidad y el ferrocarril, los gramófonos y Guayaquil. El barrio, capital de la capital, va instalando la vida bohemia, el cambalache, el puterío, el regateo, la posibilidad de morir a puñaladas, ese hormiguero donde todo el mundo se conoce y todos son forasteros; signos inequívocos de que la conventual vida pueblerina empezaba a agonizar.

El censo registra, en las postrimerías del siglo, cerca del Parque de Berrío, al efímero Teatro Gallera. Este recinto, con capacidad para mil personas, oferta distintas actividades, desde riñas de gallos, bailes y reuniones sociales, hasta, en menor cuantía, suponemos, escenificaciones. Es en este sitio donde, el 1 de noviembre de 1898, los estupefactos ojos de los parroquianos contemplan lo que nunca

se imaginaron: los místeres Wilson y Gaylord exhiben una máquina lanzadora de rayos de luz que, al chocar con la superficie, muestran caballos corriendo, trenes en movimiento, personas andando, olas de mar...

El proyectoscopio de Edison cedería paso al cinematógrafo Lumière, que nos brindaría de una manera más amplia y contundente hasta hoy «nuestra diaria ración de entretenimiento». Este nuevo invento se erigiría como el mayor espectáculo del mundo, un fenómeno cuya compleja gramática había de modificar los enmarañados laberintos de nuestra percepción.

«El teatro fue –escribe Lamus Obregón– el arte por excelencia del siglo XIX. Se decía que el teatro era el rey de las artes porque combinaba la palabra, la poesía, la música, el actor, la relación lúdica actor-público...».

Así fue. Luego el cine se convertiría en el arte del siglo XX, del cual derivó un octavo arte, que consiste en ganar plata con el séptimo.

Blanca Nieves. El embrujo de la manzana (2018). Blanca Nieves, la muchacha inocente y divertida que, entre músicas y cantos, comparte una porción inmensa de risas y alegrías. Producción del Teatro Matacandelas. CC BY-NC-SA 2.0.

Tercer acto

Teatro en Medellín siglo XX

«Pura mierda» dijeron uno a uno,

en la mañana del Jueves Santo de 1894,

los caminantes de una calle llamada Santamaría,

reconocida como la carrera Cúcuta [...]

Las puertas, las cerraduras y los tableros

de todas las casas de ese lugar de la población

amanecieron embadurnadas con materias fecales [...]

Moscas de todos los colores salpicaron el almíbar de la

nueva ciudad, que se paría entre pesebreras.

JORGE MARIO BETANCUR GÓMEZ

La inauguración del Teatro Circo España marca el primer hito cultural del naciente siglo. Fue un edificio semiabierto que abarcaba una manzana (Girardot con Caracas) con aforo para más de seis mil visitantes. En su espacio modular, adaptándose a las características de cada evento, se realizan representaciones escénicas, conciertos, corridas de toros y proyecciones nocturnas de cine. Esta diversidad asegura una amplia cobertura popular que contrasta con otros teatros cuya programación, con obras de cámara, se orientaba más a una minoría culta.

El Teatro Principal tuvo una existencia de ochenta y tres años y experimentó una resurrección a mejor vida tras su demolición. En el mismo terreno se levanta un nuevo teatro de arquitectura neoclásica: el Teatro Bolívar, ubicado en la esquina de Junín con Ayacucho, era un recinto más funcional, cómodo y estéticamente agradable; destacaba por su reputación acústica que lo hacía idóneo para ópera y conciertos.

Con capacidad para 1278 espectadores, su remodelación en 1919 impulsada por la Sociedad de Mejoras Públicas, lo consolidó como escenario principal en la ciudad.

Poco después se inaugura el Teatro Junín. Este compartía muros con el glamoroso Hotel Europa y el elegante Salón Regina, formando parte integral del Edificio Gonzalo Mejía, diseño de Agustín Goovaerts, ingeniero y arquitecto belga que, en apenas una década de residencia en Medellín, proyecta una treintena de edificaciones en la ciudad y otros municipios antioqueños. La obra de Goovaerts irradia belleza, su arquitectura evoca las palabras de Goethe: «La música es arquitectura líquida; la arquitectura es música congelada».

Con un aforo reportado de hasta 4200 espectadores, el Teatro Junín fue uno de los más grandes del continente, reseñado como el séptimo teatro cubierto más grande del mundo. La coexistencia de tres salas, con aforos tan considerables, si se tiene en cuenta el número de habitantes a comienzos de siglo, habla claramente de la gran demanda de entretenimiento público. A pesar de ser una urbe que aún conserva un aire parroquial, el teatro es una actividad con suficiente respuesta del público como para seguir siendo rentable. Esto ocurre a pesar de las habituales quejas de los artistas sobre los altos costos de alquiler de los escenarios y, además, de la nula participación del estamento gubernamental, que no solo aplica impuestos, también somete la programación al arbitrio de la censura.

El repertorio general, cada vez más amplio y diverso, experimenta lentas transformaciones. La balanza se inclina progresivamente hacia un mayor número de elencos que presentan obras de autores locales y nacionales. Esta tendencia refleja el propósito de forjar un perfil estético, que gradualmente nos libere de las influencias dominantes del viejo continente hasta alcanzar una voz propia, conectada con nuestras circunstancias.

Surge así la necesidad de construir una dramaturgia que responda a nuestra identidad heterogénea. El país es un crisol de culturas donde conviven herencias de tres continentes: la blanca europea, la negra africana y la indígena americana. A esto se suma una significativa población mestiza que constituye una parte importante de la sociedad.

Y así fueron surgiendo autores locales. Entre los más conocidos se encuentran Efe Gómez, Tomás Carrasquilla y su hermana Isabel, Sofía Ospina de Navarro y Ciro Mendía; este último reconocido, por la fecundidad y mérito de su obra, como nuestro primer dramaturgo. Estrena varias piezas en el Teatro Bolívar, al parecer con gran éxito, logrando que la célebre compañía mexicana de Virginia Fábregas ponga en escena dos de sus títulos: Pérdidas y ganancias y La dulce mentira.

El teatro costumbrista, al que se suele hoy mirar con menosprecio, es nuestra etapa embrionaria, un afán por encontrar un tono propio; un esfuerzo por forjar un lenguaje diferente al de los modelos importados.

Años más tarde Ciro Mendía evoluciona su estilo a un corte modernista, en la línea de Pirandello, con su obra Prometea desencadenada, donde propone un juego metateatral entre público y actores con el rompimiento de la cuarta pared. Su búsqueda de actualización ya la había explorado previamente en su poesía, adoptando el verso libre y escribiendo poemas de fuerte crítica social que rayan en la proclama revolucionaria, como es el caso de su exaltado Gritos para orientar un disparo.

Hay un hecho que podría parecer menor y que está poco registrado en la documentación histórica: la llegada de la Comunidad Salesiana a nuestra ciudad. Los seguidores de San Juan Bosco trajeron consigo desde España –donde la congregación tenía su fortín– una gran

cantidad de libretos, reunidos bajo el nombre de Galería Dramática Salesiana. Una colección que contenía una extensa lista de títulos, entre ellos, sainetes, juguetes cómicos, fábulas, dramatizaciones poéticas y celebraciones navideñas. Se trataba de cientos de cuadernillos impresos en papel sencillo y muy económico, que versionaban obras de la literatura universal –novelas, teatro y cuentos– con adaptaciones aptas para jóvenes y niños. Estos fueron prácticamente los únicos impresos teatrales disponibles en la época. A ninguna firma editorial se le hubiera ocurrido la iniciativa de imprimir un producto que no tenía comercio pues el teatro, se decía, «es para ver, no para leer».

Este material misionero provee parte vital del equipamiento pedagógico y evangelizador de los salesianos, fieles a las directrices de su fundador, que estaba convencido de los poderes formativos de la dramatización. Creía que, bien orientada, podía guiar moralmente a niños y jóvenes, aportando al desarrollo de habilidades físicas y mentales en el ejercicio de «una sana alegría».

El vademécum, destinado casi exclusivamente para su difusión y el incremento de la lúdica en las instituciones educativas, se fue infiltrando hasta los rincones más insospechados. Es un fenómeno de democratización de la práctica teatral que caló hondo en el espíritu popular y tuvo una especial acogida en zonas rurales.

Obligados estamos a retroceder unas líneas para referirnos a Gonzalo Mejía, hombre de fortuna con un perfil particular, diferente a otros empresarios y comerciantes preocupados por acumular. Él, en cambio, se caracterizó por aventurarse en proyectos audaces. Con su asombrosa capacidad de visión y riesgo financiero invirtió y participó en la modernización y comercialización del transporte aéreo, fluvial y terrestre, entrevió temprano que la oferta cinematográfica se convertiría en la mayor industria

del entretenimiento y fundó la Compañía Filmadora de Medellín, con la cual, oficiando como productor, guionista y actor, realiza Bajo el cielo antioqueño, primera película hecha en Medellín.

Pronto, junto a otro puñado de socios funda Cine Colombia, poderosa empresa de exhibición y distribución de películas que absorbe, en desmedro del espectáculo vivo, la parte más gruesa de toda la programación de los tres grandes teatros y provoca la instalación de un enjambre de salas de cine que expande la diversión por todos los recovecos del territorio convirtiendo al séptimo arte en un elemento básico de la canasta familiar. Cada barrio cuenta con su propio cine y cuando no, la sábana blanca hace muy bien su papel de pantalla y el cine itinerante se echa al hombro latas de celuloide y proyector, trascendiendo montañas.

««La fábrica de sueños» es la magia realizada. Las artes escénicas quedan como un rescoldo de irregular presencia con esporádicas inclusiones, interrumpiendo la densa cartelera cinematográfica, con la visita de algunas compañías españolas y argentinas que insistían en mantener viva la experiencia de la representación. El séptimo arte había logrado calar profundo en todos y de una manera especial en el ánimo de la juventud que no solo ya piensa distinto, evidencia un cambio en la percepción mental de la realidad, una mayor identidad con la levedad y velocidad de las imágenes cinematográficas.

Don Gonzalo Mejía se había salido con las suyas y los medellinenses lo sabían y por ello le llamaron «El fabricante de sueños». Y viene lo que muchos consideran un desastre para nuestras relaciones de convivencia cívica; saltando entre fechas, el fulgor de los tres teatros se apaga: El Teatro Circo España se cierra en 1943 y Bolívar y Junín son demolidos en 1954 y 1967, respectivamente. La ciudad ahora con una población que sobrepasa el medio millón de habitantes, que llegó a tener recintos que podían albergar en una noche a la décima parte de su población, se quedó sin una sola butaca.

Muy pronto se alzaría el Teatro Pablo Tobón Uribe que debe su nombre a su mecenas y se erigiría como un espacio bastante funcional para las artes vivas, con un hermoso diseño del artista arquitecto Nel Rodríguez, que también le aportaría a la ciudad una buena cantidad de edificios de impecable factura, entre los muchos, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Egipcio y El Castillo.

Fiesta. Creación colectiva (2018, estreno en 1989). Este espectáculo de títeres, teatro y música recrea el mundo de dos adolescentes muñecos (Policarpa y Nando) que desean casarse. Producción del Teatro Matacandelas. (https://bit.ly/3IQ9RHN) CC BY-NC-SA 2.0.

Cuarto acto

Un nuevo público, otras teatralidades

Las revoluciones se producen en

los callejones sin salida.

BERTOLT BRECHT

Tras su colapso, la oferta teatral queda reducida a un maltrecho superviviente. Pero no desaparece, busca otros rumbos, se transforma en un ejercicio juvenil y popular presente en centros educativos, barrios y periferias. Pasa de ser una práctica de grandes artistas a una diversión habitual que forma parte de las celebraciones cotidianas. Los géneros mayores ceden paso a uno menor derivado de la comedia: el sainete. Este subgénero traído a estas tierras en la época colonial arraigó fuertemente en el espíritu popular, que lo reconfigura con los aportes del mestizaje. Su alma es la sencillez y la versatilidad; no requiere de escenarios convencionales, los crea y los improvisa en salones parroquiales, viviendas familiares, aulas y patios escolares.

Durante las dos décadas que siguen a la mitad del siglo xx, surgen grupos y propuestas que asumen la reinterpretación de los nuevos escenarios y otras tendencias. Sector universitario y centros culturales impulsan una renovación, promoviendo nuevas obras de la naciente dramaturgia latinoamericana, presentan puestas en escena de autores norteamericanos y franceses, tamizando y poniendo a prueba las corrientes vanguardistas.

Cali y Bogotá consolidan a los colectivos más importantes: el Teatro Experimental de Cali y el Teatro La Candelaria. Enrique Buenaventura y Santiago García, junto a otros

pioneros como Fausto Cabrera, Patricia Ariza, Carlos José Reyes, Ricardo Camacho y Jorge Alí Triana, dan pasos decisivos en la contextura de ese nuevo modelo de teatralidad.

El deseo y la necesidad de una metamorfosis están a la orden del día, pero es una tarea imposible de lograr con los andrajos del viejo repertorio. Hace falta una dramaturgia que revele esos impulsos, que ofrezca, como ya lo expresamos, otro punto de vista, otras técnicas y otros modos de producción, creación y proyección.

Para ello se requiere, como estrategia de emergencia, construir una metodología: allí nace la creación colectiva (recién declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Bogotá, 2023). Este sería el fogón de donde saldrían las nuevas obras y el concepto del actor-creador que trasciende su mera condición de intérprete. Esta modalidad suprime la figura del empresario, asumiendo grupalmente la responsabilidad en la creación, producción y distribución, liberando también la dependencia locativa, abriendo un cordón de pequeñas salas, que antes eran viviendas y bodegas, como espacios laboratorios para formar un público dispuesto a participar del cambio.

Este fenómeno no era exclusivo de Colombia; no éramos una isla. Se está gestando en varios puntos de América Latina, como Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Flujo subterráneo que encuentra un punto de contacto intercontinental con la realización del Festival Latinoamericano de Teatro de Manizales, el más antiguo de la región.

Ya existía la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD) y se siguen instalando antenas de la naciente televisión. Estos dos acontecimientos provocan una doble consecuencia: por un lado, fomentan una preparación actoral más sólida y, por otro, generan una creciente demanda de intérpretes para los nuevos teledramatizados.

Pronto surgen colectivos que abren sus propias sedes. Fue, haciendo un parangón, una suerte de rebelión del artesano. Entre ellos se destaca el Teatro Libre, La Mama, el Teatro Popular de Bogotá, La Libélula Dorada, El Local... Surge el Taller de Colombia, con sus innovadoras obras a campo abierto, creando verdaderas fiestas populares que atraen a multitudes, imagen de un carnaval de celebración de algo que nace.

La transformación ofrece un repertorio de obras que superan cualquier antecedente histórico. Producciones como Guadalupe años sin cuenta (La Candelaria), La agonía del difunto (con dramaturgia de Esteban Navajas, representada por el Teatro Libre), I Took Panamá (de Luis Alberto García, con el Teatro Popular de Bogotá), Los papeles del infierno y A la diestra de Dios padre (ambas del TEC) marcan época. En conjunto, y en cobertura nacional e internacional, estas obras alcanzaron aproximadamente diez mil funciones, posiblemente sean más.

En Medellín son muchas las personas e iniciativas que alimentan el sendero del cambio cultural. Sergio Mejía Echavarría y su teatro El Duende, por ejemplo, ofrecen obras como El zoológico de cristal, de T. Williams, y La zorra y las uvas, del brasileño G. Figueiredo. De allí salieron Rafael de la Calle y Gilberto Martínez para formar el Teatro El Triángulo. Martínez es un coloso apasionado que, además de actor, dirige y escribe para grupos experimentales, una labor que combina con constantes actividades pedagógicas. Fundó los grupos El Bululú, El Tinglado y la Casa del Teatro. Previamente, había abierto la primera sede grupal de la ciudad con el Teatro Libre de Medellín y la Escuela Municipal de

Teatro. Editó y financió la revista Teatro, un importante medio para difundir asuntos teóricos y técnicos, dio un impulso significativo a la escena teatral durante su gestión como secretario de Educación Municipal y, como si fuera poco, dejó en donación a la ciudad una biblioteca especializada en teatro con algo más de diez mil títulos. Estos volúmenes hoy están a disposición de la ciudadanía en la Casa del Teatro.

Protagonista en el fomento y cualificación del arte escénico de la ciudad es Mario Yepes, músico especializado en ópera, director de El Tablado, fundador de la Escuela de Teatro y cofundador de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Dos hechos que van a marcar un salto cualitativo para las nuevas generaciones.

La ciudad crepita con nuevos grupos itinerantes y se abren salas: Taller de Artes, La Fanfarria, Pequeño Teatro, Matacandelas, Teatro Popular de Medellín. En el centro de la agitación y el crecimiento emerge una dramaturgia local, Henry Díaz y su continua labor pedagógica sobre la escritura dramática, y florecen los dramaturgos rebeldes, airados, prolíficos: José Manuel Freidel y Bernardo Ángel con su grupo La Barca de los Locos. Juan Guillermo Rúa y su teatro de un hombre solo, Ambulante, con su histórica La moneda del centavo y medio recorre plazas y hace que mucha gente se entere de que por ahí anda una cosa que se llama teatro.

Hoy la ciudad oferta con sus salas una programación diversa, continua, autoabastecida en gran parte con la experimentación en dramaturgia y en la exploración constante de los lenguajes del escenario.

Los grandes teatros restringen el acceso; entonces, el nuevo teatro convierte las ciudades en un inmenso escenario. La exploración, la constancia y la diversidad de programación en salas, arrendadas o propias, reinstalan al teatro como un protagonista social. Salas de pequeño y mediano formato se expanden creando una fuerte corriente underground. Es ya el teatro de finales del siglo xx y el modus operandi que sigue vigente en lo que corre del siglo XXI, con un inventario que rebasa doscientas cincuenta sedes teatrales nacionales, acaso sean más, muchas más. No es ya solamente un arte de distracción y entretenimiento, es un acto de resistencia, civil y espiritual, frente a la prolongada barbarie que padece Colombia. Porque el teatro, que es tantas cosas, es en lo fundamental una fiesta de la civilización. Y de la memoria. ¿Qué traerá el mañana?

Teatro Matacandelas. Ilustración de Marcela Londoño.