DOSCIENTOS AÑOS DE TEATRO EN MEDELLÍN

ITALIANOS, ESPAÑOLES, FRANCESES Y MARXISTAS DEAMBULANDO POR LOS ESCENARIOS DE LA VILLA.

Por: Cristóbal Peláez González.

Publicado en la edición número 90 del Periódico informativo de la Asociación de Salas de Artes Escénicas de Medellín

La 21 Fiesta de las Artes Escénicas, organizada por la Asociación Medellín en Escena, tuvo como dedicatoria el aniversario número 350 de Medellín. En ese contexto, uno de los eventos especiales propuso algunas reflexiones sobre lo que ha sido, desde sus comienzos, la actividad teatral en nuestra urbe. Para tal fin, se invitó a un conversatorio a los reconocidos investigadores Cenedith Herrera Atehortúa y Marina Lamus Obregón, quienes, en compañía del dramaturgo y director Sandro Romero Rey oficiando como moderador, nos ofrecieron un panorama general de la actividad escénica.

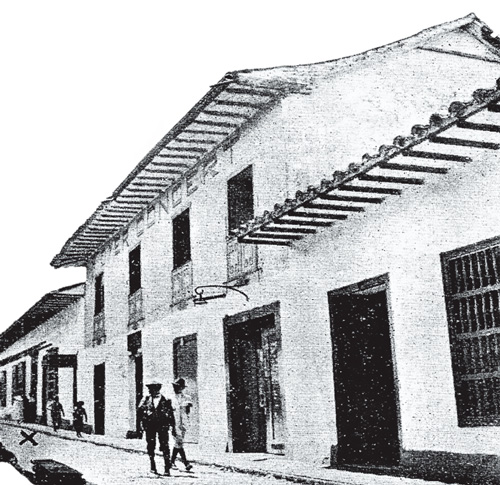

Teatro Principal antes de su remodelación en 1917.

Fotógrafo sin identificar.

Fuente: Historia de Antioquia, Medellín, 1988.

En nuestra corta historia teatral aparece una arquitectura heredada de los italianos, con recitados prestados de los españoles y, una vez proclamada la independencia, a falta de una expresión propia, casi todo el repertorio tenía el aroma y el estilo de la estética francesa. Neoclásicos y románticos campearon por estas colonias hasta el día en que el Realismo los puso en fuga.

Justamente en el edificio donde nos reunimos ese martes 26 de agosto de 2025, el Zarzo del Claustro Comfama, tuvo lugar en 1831 la primera representación teatral convencional en Medellín, realizada por la Compañía de Aficionados con la tragedia Zaïre, de Voltaire, que se estrenó con el nombre de Xaira.

Con anterioridad a esta fecha hubo —sí, tuvo que existir— teatro; pero este, barruntamos, se realizaba muy esporádicamente en espacios familiares y en ceremonias oficiales y religiosas. De estos hechos no hay registros, apenas algunos indicios dispersos en archivos. El cronista y testigo Eladio Gónima, en su libro Historia del teatro de Medellín y vejeces, relata el estreno en fragmentos como los siguientes:

«El escenario se fabricó en el ala sur del patio del colegio (San Ignacio), compuesto de un tablado de poco más de ocho varas de frente, con escaleras interiores para comunicar con las piezas del claustro bajo y con el alto, destinado a vestuario de los actores [...] El decorado de la escena era primitivo: una sábana colorada de telón, y sábanas blancas con más o menos manchas que figuraban 'Sala', 'Jardín' y 'Cárcel'».

«Las localidades valían así: un local de palco, 60 céntimos de real; entrada general, 20 céntimos; niños y criados, 10 céntimos. Alumbrado: cazuelas de barro con sebo y una mecha de lienzo. Músicos: dos clarinetes, una corneta, un bombo y un redoblante».

«Como quiera que esta primera representación salió a gusto del público, persistieron los aficionados en su empresa y anunciaron una segunda, para la que eligieron Víctimas del amor».

Zaïre es una tragedia ambientada en Jerusalén. Narra el amor entre el sultán musulmán Orosmane y Zaïre, una esclava cristiana que no conoce su verdadero origen.

El conflicto surge cuando Zaïre descubre que es hija de un rey cristiano cautivo y hermana de un caballero francés. Dividida entre el amor y sus recién descubiertas fe y familia, sus dudas provocan los celos del sultán. Creyéndola infiel por un malentendido, Orosmane la asesina en un ataque de rabia. Al descubrir la trágica verdad, se suicida. La obra es una poderosa crítica a la intolerancia religiosa y al fanatismo.

La transcripción que ofrecemos de aquella memorable tarde en el Zarzo no es literal; trata de adaptarse a las exigencias de la escritura, con un orden narrativo y sintáctico diferentes de los modos coloquiales. Las fotos que ilustran este documento fueron ofrecidas originalmente en un solo bloque de exposición por Cenedith Herrera Atehortúa.

Brinquemos por encima del protocolo de presentación y vayamos directamente al asunto:

I. AL COMIENZO

Marina: He encontrado información de que Zaïre, de Voltaire, tuvo gran éxito en Medellín y en Bogotá. De él también se presentó otra obra llamada Mérope. Teníamos tragedias de Racine y de Corneille; de este último tuvo mucho éxito Los Horacios y los Curiacios. Cuando no era tragedia, era comedia, y Molière fue el rey indiscutible de las tablas.

Notarán por los nombres que acabo de decir que había una influencia muy grande de la cultura francesa. Y fueron ellos los que influyeron mucho más en nuestros primeros trágicos colombianos: José Fernández Madrid, con su Atala y Guatimoc; Luis Vargas Tejada, con sus tragedias Doraminta y La madre de Pausanias; también Zulma, de José Joaquín Ortiz Rojas, y La Pola, de José Domínguez Rocha.

Una característica del teatro del siglo XIX, hasta mediados de siglo, es que los hombres representaban los papeles de las mujeres. Esto no es extraño al teatro en general, pero aquí se daba porque era muy mal visto que las señoritas y las damas subieran al escenario. Algunos actores bastante jóvenes se especializaron en estos papeles y realmente fueron exquisitos en la presentación. Cuando los románticos paisas lograron que una mujer se subiera al escenario, los periódicos escribieron: «¡Por fin una mujer en las tablas!».

Cenedith: Desde jovencito empecé a actuar y, andando el tiempo, he estado investigando sobre el teatro en Medellín. Me ha interesado mucho indagar sobre el público y su comportamiento.

Se hablaba en la prensa de la época de que existía una separación en las diversiones públicas entre la representación, las maromas, el circo, los títeres, incluso, y los eventos de equitación. Se dice que era un público muy silvestre, al que le era muy difícil quedarse quieto. Iba a mirar a las muchachas, a coquetearles y, más que a ver teatro, a silbar, incluso a comer, porque era cotidiano que en los teatros se vendieran comestibles y que la gente fumara.

La Medellín de ese siglo era un pueblito muy pequeño y contaba con un solo teatro que se llamaba Teatro Principal. Los cronistas se burlaban diciendo: «Si no hay ningún otro teatro, ¿cómo así que principal?». A menudo, el edificio era comparado con un cascarón de nuez.

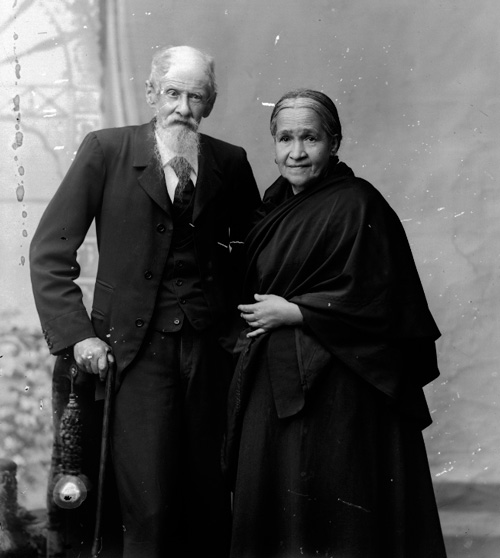

Eladio Gónima Chorem.

Fotografía:Melitón Rodríguez. 1899.

Archivo Fotográfico Biblioteca Pública Piloto

de Medellín.

Se destaca en nuestra historia don Eladio Gónima Chorén, quien se ocupó de publicar una serie de crónicas por entregas que, años más tarde, se editaron en forma de libro bajo el título Historia del teatro de Medellín y vejeces, donde recogió lo que él vivió y lo que le contaron sus mayores. Fue actor y se especializó en interpretar papeles femeninos.

Marina hablaba ahora de un público conservador en Medellín, y lo era, pero hacia finales del siglo XIX este público experimentó una importante transformación gracias a la visita de compañías extranjeras que trajeron a la ciudad una visión diferente del teatro.

No solo el teatro como espectáculo, sino también como —a falta de una escuela formal— espacio de profesionalización, porque quienes se dedicaban al teatro realmente aprendían viendo a otros actuar. Un día, por fin, se mostrarán por primera vez mujeres en escena, y esto pondrá a las mujeres locales en contacto con otras formas de ver el mundo, además de propiciar, de paso, una especie de intercambio relacionado con la moda.

Marina: El repertorio de obras fue muy similar en todo el país. Mi fuente prioritaria ha sido la prensa, la crítica teatral, un fenómeno ya raro en estas épocas, pues dejó de existir desde finales del siglo XX. El señor Gónima apuntaba, como ya se reseñó al comienzo, que el decorado de la escena era primitivo: sábanas blancas con manchas y letreros que indicaban el lugar donde se realizaba la acción. Esa era la concepción de la tragedia: el foco de atención estaba en la palabra, no en la escenografía.

Se dice que Voltaire no era un trágico en el sentido estricto de la palabra; él empezó a introducir elementos románticos. Y la discusión es que nuestros trágicos colombianos no lo son precisamente por ese referente, porque aquí ya comienzan esos dramas prerrománticos y luego románticos en los que la palabra sigue siendo muy importante.

Tienen que recitarla no hieráticamente, como en la tragedia clásica, pero en lo romántico ya hay escenografías: siempre habrá una sala o un telón que la simule, el telón de una montaña o de un bosque donde los enamorados huyen o donde ocurre un asesinato. Telones que, además, circulaban por todo el país hasta deteriorarse al máximo, porque —es fácil suponerlo— tanto las compañías nacionales como las extranjeras no iban a mandar a pintar telones para cada nueva representación.

II. EL DIRECTOR

Sandro: Estoy pensando en la idea del director y de la puesta en escena. La figura del director, en Europa y en el mundo, es una figura tardía; no aparece desde la antigüedad. ¿Hay alguna referencia de cuándo se empezó a considerar a alguien que mirara el conjunto del espectáculo?

Fausto Cabrera apareció como actor y declamador, se presentaba en el Teatro Colón. Lo mismo ocurrió con Berta Singerman, que recorrió Colombia con sus recitales. Era la potencia de la palabra lo que predominaba, y no había tanto interés por la puesta en escena. No sé, dentro de tu investigación, Cenedith, ¿qué referentes tienes?

Cenedith: Rescataría a un personaje muy importante, Lino Ricardo Ospina, quien hacia 1884, en Medellín, fundó la Compañía Infantil de Zarzuelas, donde integró a niños y niñas en el arte de la música y la representación. Allí vemos ya la figura de un director que lo coordina todo: dramaturgia y montaje escénico.

Indagando sobre este personaje, recientemente logré localizar, en la sala de la Biblioteca Pública Piloto, una zarzuela suya titulada Los proudhonianos. No sabemos si alguna vez se representó. En el libreto aparecen señaladas con colores las partes para cantar, pero no se encuentra la partitura por ningún lado. La figura del director se va moldeando a través de la llegada de las compañías extranjeras a Medellín y, por supuesto, a otras ciudades de Colombia.

Marina: Yo tengo otra teoría, Sandro: el director siempre ha existido. Lo que pasa es que no tenía la preponderancia que adquirió hacia finales del siglo XIX.

Desde la colonia, en las compañías que viajaban —tanto nacionales como españolas—, el director era el primer actor, es decir, el «padre». Y cuando digo padre es textualmente, porque en las compañías —y creo que todavía hoy en los grupos teatrales— la pareja y los hijos son el centro de la compañía; esa es el alma del grupo. Que contraten a otros actores y actrices es algo aleatorio, pero el primer actor, al ser ese padre que enseña a sus hijos, se convierte en el director de la compañía. Es también el empresario, que con frecuencia sabe pintar telones. Digamos que es un «todero» calificado.

Ahora los actores y directores salen de una universidad; antes salían del oficio mismo. Eso está en el origen del teatro. En el siglo XIX el dramaturgo era el rey. Los actores y las actrices tenían que seguir al pie de la letra las indicaciones del dramaturgo. En el XX es el director quien adquiere gran fama y no sigue necesariamente las indicaciones del dramaturgo.

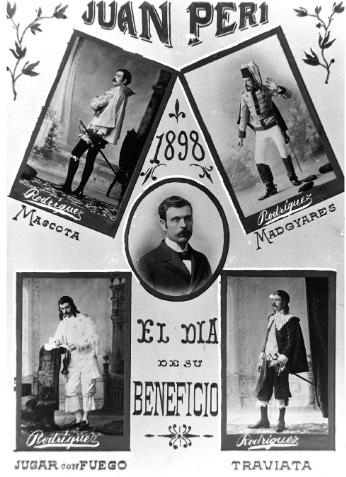

Juan Peri, de la Compañía Luque.

Fotografía Rodríguez, 1898. Archivo Fotográfico

Biblioteca Pública Piloto de Medellín.

Cenedith: Las famosas «versiones libres», que ahora son muy populares dentro de las compañías y de los grupos teatrales.

Sandro: Antes eso era una herejía. Ahora, con todo ello, se ha perdido tristemente la figura de ese hombre que estaba en la mitad del proscenio y que se llamaba consueta o apuntador, parte vital de esas compañías que montaban diez obras y cuyos actores nunca se memorizaban los textos —que eran, por supuesto, en verso—. Ese pobre personaje desapareció de la historia del teatro por culpa del director.

Marina: ¡Por culpa del director, sí, señor! Han de saber que aquí hubo un consueta muy famoso, de la familia de Greiff. Siempre lo contrataban porque era muy bueno como «soplador», llamémoslo así vulgarmente.

Dicen de él que tenía una voz muy suave, que era muy preciso, porque era gran conocedor de las obras y, como asistía a los ensayos, sabía dónde un actor podía equivocarse o quedarse en blanco.

III. EN PROSA Y EN VERSO

Sandro: Les voy a hacer una pregunta. Seguramente ustedes dos tienen versiones distintas con respecto al tránsito entre el verso y la prosa, pues el teatro, en todas las lenguas, siempre fue en verso. Solo a finales del siglo XIX empieza a llegarnos la dramaturgia en prosa.

Marina: Son ya los poetas dramáticos. No tengo una fecha exacta en la que desaparece el verso, pero sí sé que empieza a desvanecerse a finales del Romanticismo, o sea, hacia mediados del siglo XIX, cuando va entrando el Realismo, que en Medellín —encontré— ocurre más o menos hacia mil ochocientos sesenta y tantos, con los realistas franceses.

Al escenario sube no ya un héroe o una persona de alta clase, sino el obrero, la gente del pueblo.

Cenedith: Ese cambio del verso a la prosa se da en función de lo que se elige para contar. En Medellín es muy evidente con el proceso de industrialización, y se va a manifestar también en el cambio del recitado: el paso de lo lírico a algo más natural.

Teatro Bolívar. Gonzalo Escovar, década de 1920.

Archivo Fotográfico Biblioteca Pública Piloto

de Medellín.

Si tuviera que hablar de un dramaturgo local en el que aparece esa interrelación entre lo versificado y lo que ya es prosa, diría que sería Ciro Mendía.

Voy a volver a algo que anotaba Marina: las compañías como núcleos familiares. Aquellas que vinieron a Medellín —la Azuaga, por ejemplo, o la Luque, o la Ughetti Dalmau— tenían un padre que era director y empresario, y allí emerge una figura muy importante: el escenógrafo. Consecuente a ellos, aparece el llamado «revistado», que no eran periodistas, sino particulares contratados por la prensa para asistir a los espectáculos y entregar una reseña de lo que veían. Esos revistados ensalzaban o vilipendiaban obras y actores, y eran determinantes en la afluencia de espectadores.

IV. EL TEATRO Y LA IZQUIERDA

Sandro: Voy a dar un salto en el tiempo. Cuando empecé a escribir el libro sobre Seki Sano, una de las motivaciones era saber en qué momento había comenzado la relación tan estrecha entre el teatro y la izquierda. Es decir, en qué momento el mundo de las ideas dominó la escena teatral hasta el punto de que toda mi generación, la de los años setenta, tenía una relación directa con el pensamiento político y con las distintas vertientes que tenía la izquierda en ese momento.

Marina: Tenemos ya muy instalado el vicio de mirar las cosas desde una perspectiva histórica. Hablamos de izquierda en el sentido moderno, a partir de las ideas marxistas y del surgimiento de los partidos comunistas. En el siglo XIX a los liberales también los llamaban de izquierda y, de hecho, aquí hubo varios que hicieron traducciones del francés y, evidentemente, en lugar de hacer una traducción literal, la adaptaban al medio.

Ya en el siglo XX resulta que los obreros tenían pequeños grupos de teatro aquí en Medellín, y hay un momento importantísimo, en los años cuarenta, en que esta gente, que se llamaba revolucionaria, de los partidos de izquierda, montaba obras de teatro. Estuve hablando con el maestro Mario Yepes para preguntarle si él se acordaba de algunos títulos. Difícil porque este tipo de teatro no tenía prensa; los periódicos —llamémoslos hegemónicos— no los iban a reseñar.

De hecho, yo tengo una teoría, y esto lo podemos discutir después, Cenedith: el Teatro Principal se llamaba «Principal» porque los artesanos poseían un teatrico, justamente detrás del Principal, que no tenía prensa. ¿Quiénes eran los actores? Los mismos artesanos, quienes seguramente también edificaban el tablado, las sillas, la utilería.

Cenedith: Sobre ello no tenemos documentación. Habría que buscar por otros senderos, por ejemplo, en archivos policiales, a ver si ahí rastreamos algún suceso, algún desmán, alguna cosa que vincule a los artesanos con el teatro.

Marina: ¿Puedo contar una anécdota?

Sandro: Marina, puede no: se lo exijo.

Marina: Cuando estaba muy metida en el Archivo General de la Nación y llevaba meses sin encontrar nada, me preguntaba todos los días: «¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué me dedico a esta cosa tan jarta?». Y, de repente, encuentras un dato, y ese dato te da una emoción que te permite otros dos meses de aburrimiento.

Entonces voy donde Mauricio Tovar, jefe de servicios al público y le digo: ¿Dónde consigo datos sobre teatreros? ¿Ninguno mató a otro? ¿Ninguno salió a beber chicha y guarapo, y se armó el lío en la cantina?».

Me dice: «¡Ah, podría ser! ¿Ya miraste en el archivo de crímenes, el archivo de policía?». Allí fui, y claro que encontré material. El hombre no estaba exagerando.

Cenedith: Hurgando en el Archivo Judicial de Medellín encontré un delito de falsificación de boletería para una función de la Compañía Ughetti Dalmau. El implicado es el ya mencionado director Lino Ricardo Ospina, que oficiaba en ese momento como gerente de la Imprenta Departamental de Antioquia. Hay que aclarar: falsificaron boletas, pero no las vendían, las regalaban. Estuve mucho tiempo, como Marina, muriéndome de aburrimiento en ese archivo, pero creo que ese es un camino: los archivos judiciales, las mortuorias, los testamentos... para dar cuerpo a ese otro aspecto del teatro que tiene que ver con el chisme, que va a alimentar un poco la vida cotidiana de las compañías, algo supremamente rico.

Marina: Y esto es un consejo para los que estudian e investigan teatro: vayan a lo que ustedes no se imaginan, porque ahí está la sociedad, y el teatro forma parte de ella.

V. UN NUEVO TEATRO

Cenedith Herrera Atehortúa, Sandro Romero Rey y Marina Lamus Obregón,

en el panel 200 años del teatro en Medellín en el Zarzo de Comfama.

Sandro: Creo que es importante restablecer un diálogo con ese teatro del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, cosa útil con respecto a nuestra contemporaneidad. Aquí se había vuelto costumbre decir que el teatro en Colombia no existía hasta que apareció el «Nuevo Teatro».

Marina Lamus fue de las primeras personas que, con curiosidad y terquedad, afirmó que había algo más, y se zambulló por completo —para demostrarlo— a hurgar en nuestros antecedentes.

Pregunto: ¿ha existido en Medellín la posibilidad de montar textos en verso antiguos, o definitivamente son textos que pertenecen en exclusiva a la investigación literaria?

Cenedith: Claro que muchos de esos textos pueden ser recuperables. Veo en ello una oportunidad muy grande de revisitar esas historias del pasado. Ya se ha dicho aquí: el teatro hace parte de las prácticas de la sociedad. Indagar por el origen y la evolución de esas prácticas le da fundamentos al presente.

¿Por qué seguimos haciendo teatro? Si vamos al pasado, vamos a encontrar razones de por qué se hizo este asunto, y por qué en el presente todavía sigue manteniéndose con tanta fuerza en una ciudad como Medellín.

Concluyo mi participación con una publicación de La Miscelánea de Antioquia, junio de 1856:

«De algun tiempo para acà, el teatro se va haciendo entre nosotros una costumbre, una necesidad: ya estemos en verano o en invierno; ora esté el cielo azul i sereno, ora estè cubierto con su gran mortaja de nubes; ya se encuentre la noche negra i tempestuosa como la conciencia de un juez, ya se encuentre clara i apasible como la conciencia de una virjen que sueña en amores, lo cierto es que al teatro vamos casi todos, sin que ningun ostáculo nos arredre; i que allí con la mayor calma, esperamos que levanten el telon i que se dé principio a la representacion. I esta aficion al teatro es estraña aqui en Medellín, en esta ciudad tan egoista, tan apàtica, tan escéntrica; en esta ciudad, que calcula la honradez de sus habitantes por el mayor o menor número de privaciones a que se sujetan; por la mayor o menor dósis de ascetismo que domina sus corazones».

Nota bene: se conserva en la cita anterior la ortografía original de la publicación.

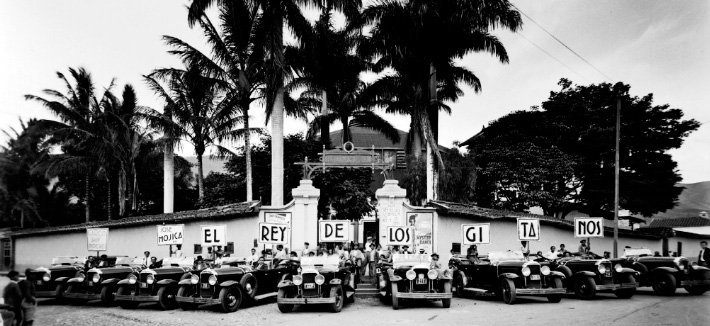

Circo Teatro España.

Fotografía tomada en 1934 por Francisco Mejía.

Archivo Fotográfico Biblioteca Pública Piloto

de Medellín.