Óscar Campo:

"Yo soy un collage andante"

Por Cristóbal Peláez González

¿Cómo sabemos quiénes somos?

Todos los días nos despertamos pensando

que somos la misma persona que se acostó a soñar.

Siempre creemos que vivimos una historia coherente que es propia.

La pregunta sobre quiénes somos realmente

surge cuando algo no funciona,

cuando algo falla.

Se produce un milagro a partir de ese error.

Es un momento de locura en el que nos damos cuenta

de que ya no somos nosotros mismos.

Una noche de mayo de 2002

cuatro hombres se encontraron

para matarse en una discoteca al norte de Cali…

Todos éramos la misma persona

(Yo soy otro, Óscar Campo)

En Cali de película, el corto de 1973, de Luis Ospina y Carlos Mayolo, la voz narrativa, después de unos lúgubres campanazos, nos introduce en el danzón de imágenes con estas palabras: «En Cali pusieron las tres cruces para que no entrara el diablo, pero el diablo ya estaba adentro y no ha podido salir». La cámara abre su recorrido por las calles de la metrópoli: máscaras, buhoneros, comercio, disfraces, reinas de belleza, cabalgatas, toros, sangre, bestias degolladas y rumba. Una antropología de la complejidad multicolor, un diminuto fresco barroco sobre esa moderna Mahagony que fue La Sultana entre 1960 y 1980, que logró constituirse en lo cultural como la auténtica capital de Colombia. Adentro, entre el auge arquitectónico y la prosperidad industrial y agrícola, se gestaba la rabia, el desorden, la miseria y, asimismo, una contracultura que en el devenir se ha constituido en la imagen más determinante de la época.

Alrededor del Teatro Experimental de Cali, de Ciudad solar, de los Festivales de Arte, gravitaba el movimiento underground de un grupo de adolescentes que, en medio de la expansión de la violencia, optaron por responder con guijarros intelectuales y estéticos: obras de teatro, pintura, cine, fotografía, literatura, un coletazo de inconformidad y arte vanguardista heredero de los fulgores revolucionarios de mayo del 68.

La salsa ya había inundado el asfalto y en esa tierra «verde, parejita, buena», Óscar Campo, el niño precoz y atormentado, con tan solo doce años de edad, de pronto se vio arrojado a los meandros de la calle, envuelto entre imberbes adolescentes que lo fueron arrastrando en medio de la aventura, a codazos de azar, en la elaboración de guiones, hasta ir adquiriendo a plenitud la deseable enfermedad de la «cinesífilis».

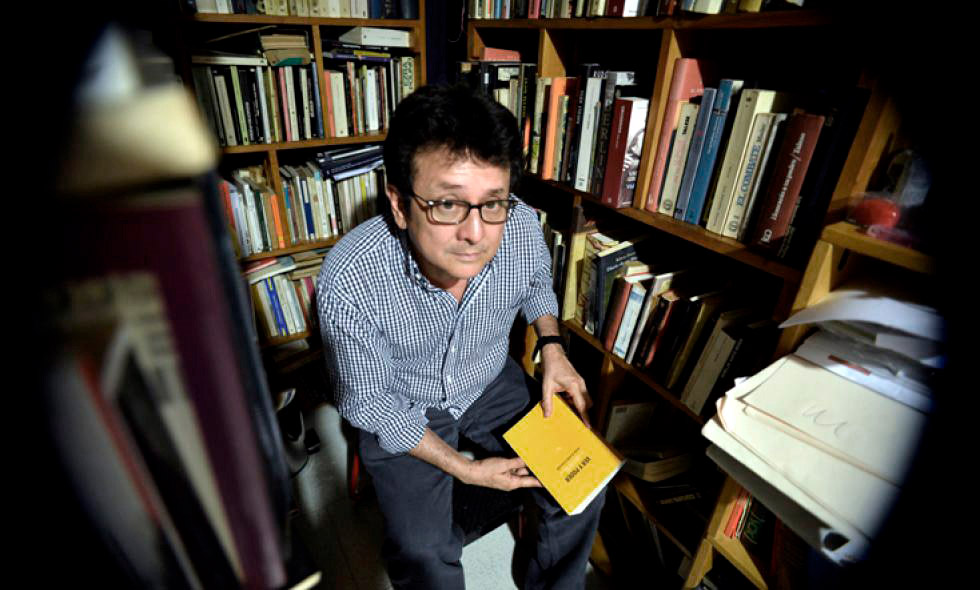

Docente, guionista, director, lector implacable, todavía guarda de esos años el arquetipo del «enfant terrible», y su apariencia se ajusta a cualquiera de las dramáticas criaturas de Andrés Caicedo. Lo puedo imaginar como Danielito Bang o Solano Patiño o el pretendiente o el atravesado. Se ajusta a cualquier dimensión en esa galería infectada de destinitos fatales.

Ni apacible, ni amable, exhibe una corporeidad de humano sufriente. Tembloroso, excesivamente nervioso como hablante y con unas miradas angustiantes de esas de quien acaba de evadir el horror o va a ingresar a él. Es, por contraste, un creador ajustadamente equilibrado en el momento de su narración cinematográfica. Posee una extensa filmografía en la que se destacan, entre el arrume, sus documentales El ángel subterráneo, El proyecto del diablo, Un ángel del pantano, Recuerdos de sangre, Noticias de guerra en Colombia, junto a los mediometrajes De madrugada, Valeria y Las andanzas de Juan Máximo Gris. Su incursión en el largometraje la realiza con Yo soy otro, una película insular en la filmografía nacional que revela ese mundo interior de desequilibrio psíquico y filosófico del autor y que para muchos se ha convertido en una obra de culto.

Las líneas a continuación pertenecen a una divertida conversación que tuvimos años atrás, interior noche/piscina al fondo, en un pequeño hotel del barrio San Antonio. He optado por darle la forma confesional del monólogo y tiene tres rollos.

Echemos a rodar esta cinta.

PRIMER ROLLO

Tengo muchos problemas para entender el mundo. Siempre me despisto a la hora de entender una situación, o un proceso, quizá porque tengo una subjetividad excesiva, tal vez muy asociativa. Trato de destruir el objeto que tengo al frente, mejor dicho, deconstruirlo, llámese personajes o espacios. Veo cómo funciona una cosa, pero intento ir más allá, para transformarla.

No es como dices tú, una estética de lo retorcido, es más bien una inclinación por lo siniestro, algo que me emerge de una manera brutal.

A la gente las cosas más atroces le parecen normales, entonces trato de encontrar aquello que no se ve o que está naturalizado, tal vez, sencillamente, porque me produce un poco de miedo. Una forma de entenderlo, de neutralizarlo, es transformarlo en otra cosa. Además de lo subjetivo, tengo una fuerte tendencia al delirio, que todo esté atravesado por el sueño, por las asociaciones libres, inconscientes, surreales. Mi modo de pensar es crítico: descomponer, romper. Así funciona mi cabeza. No es que todo lo vea así, sino que cuando estoy creando es lo que me aparece. Y por eso se ve como una estética obsesiva, muy volada.

No la veo como una estética enferma, sino, como te digo, siniestra. Pero para que veas, no creas, yo soy más bien religioso. Si te pones a ver parte de mis películas, El ángel subterráneo, El proyecto del diablo, El ángel del pantano, ahí subyace esa inclinación por ángeles y demonios, una vertiente peligrosa de mi religiosidad atea, donde lo religioso se vuelve terrible, insoportable.

Mi mamá era monja y mi papá era cura, ergo, yo soy hijo del pecado. Los hijos de los clérigos siempre están condenados porque adquieren una relación con lo religioso a través de lo terrible. Yo heredé lo terrible, no la parte gozosa, tranquilizante, bonita, el boato de la ceremonia, esa parte me produce terror. Toda esa iconografía es muy amenazante. Es un mundo muy asediado por el mal y por el pecado.

Mis amigos siempre fueron personas un poco por fuera de la ley y yo doy una versión de ellos que está teñida por la emergencia de la maldad. Y claro, los autores que más me gustan son aquellos que odian la vida. Me gustan Lovecraft, Poe, la literatura oscura; y si lo que hago no tiene ese tinte, me parece aburridor hacerlo.

Por eso no puedo hacer realismo. Me gustaría hacer historias sencillas de gente sencilla actuando cosas normales, pero que de pronto está en una pesadilla que las empuja a otra dimensión.

Si te fijas bien, El proyecto del Diablo es en su fondo una película religiosa. Está inspirada en un personaje bíblico que es Job. O quizá un personaje fáustico, personajes de apuestas que no pueden cumplir, que rompen, que quieren hacer el bien, pero terminan trastornándolo todo.

Nací en un hogar reprimido, de ese fascismo católico de mitad de siglo, de conductas muy rectas pero con un trasfondo brutal, de fantasía religiosa insoportable, con un tipo de moral que no se puede cumplir en este mundo, solo para que la cumplan los ángeles.

Estudié en el colegio San Luis Gonzaga, por donde también pasaron Miguel González, Andrés Caicedo, Ramiro Arbeláez, y luego terminé Comunicación Social. Ahí, desde los doce años, había entrado en un ambiente rebelde que me llevó a conocer a Andrés, al TEC de Enrique Buenaventura y a cualquier cantidad de dementes que andaban por ahí sueltos. Ahí en el teatro nos daba clases de izquierdismo Luis Fernando Pérez: marxismo uno, marxismo dos y Bertolt Brecht. En mi casa todo mundo sabía de mi anarquía, pero nadie hablaba de eso, se hacían los de la vista gorda. Anduve en ese desorden, en ese contexto de andariego donde había mucha droga. Ahí empecé a tirar pepas y hasta marihuana, en una época de barbitúricos, psicobarbitúricos y derivados opiáceos. Era muy popular una droga llamada yumbo. Aquí en Cali había una fábrica de eso. No era en pastilla, sino como harina en polvo, la vendían en bolsas, uno se la llevaba para la casa y se la comía con papel higiénico. Era delicioso porque le quitaba a uno los miedos.

Esos barbitúricos eran lo que les daban a los soldados en Vietnam, para librarlos de culpas y de miedos. Puras pepas para «peliones» de calle. Yo no era «pelión», pero me encantaban los tropeles, por pura diversión.

Con los hongos lo que sí recuerdo fue en la Universidad del Valle, en esas temporadas que van desde diciembre, cuando se acaban las lluvias y sale el sol hasta febrero. Los hongos crecen bellísimos y los universitarios empezaban sus dietas. Dos meses ahí permanecía un cardumen de universitarios comiendo hongos. Los mejores son los de Silvia, hongos que lo vuelven a uno invisible. Leíamos a Lovecraft y nos daba por ir a saquear tumbas y de pronto a robarles a los indios que se quedaban por ahí tirados borrachos. Silvia era un pueblito divertido, allí es donde Andrés Caicedo escribe Qué viva la música. Después se volvió un centro de guerra.

Te digo que Cali era un hervidero de cosas: estaban los círculos psicoanalíticos con Estanislao Zuleta, estaba el Teatro Experimental de Cali, y Los turcos, en La Sexta, con sus tres cafés grandes, un hervidero de jóvenes que se reunían todos los días a discutir, eso estaba lleno de marxistas, psicoanalistas, filósofos, gente de teatro, de literatura, de arte.

Además de eso, estaba el Cineclub de Cali; a mí me gustaba ir tarde en las noches de viernes porque presentaban películas de rock, Janis Joplin, Bob Dylan, Jimi Hendrix, proyecciones que iluminaban una nube de bareta y lo que hacíamos era bailar y gritar toda la película, echar madres, saltar y pelear, aquello era un relajo buenísimo. Estaba lleno de pandillas y cuando uno está chiquito le gusta todo ese desorden. La naranja mecánica era de culto, ser como el pequeño Alex es lo que todo el mundo quería. El que programaba era Andrés, pero uno de «pelao» no sabía quién organizaba la cosa.

Yo soy otro (Óscar Campo 2008)

En una ocasión apareció un cartel en el que se ofrecían clases de cine en el Colegio Hemingway, que era de unos canadienses, y yo fui con Tofiño, y quien daba las clases era Andrés Caicedo, que tenía un método muy loco, con cantidad de diccionarios de cine, nos ponía a aprendernos de memoria cantidad de películas que nunca íbamos a ver en la vida, nombres de los directores y todas sus películas. Él estaba acostumbrado a memorizarse los créditos, se memorizaba hasta los de las películas que nunca había visto. Es el momento de la nueva ola francesa con Truffaut y Chabrol a la cabeza. Godard casi no llegaba. Tofiño y yo nos fuimos volviendo parches, también con Charlie Pineda y su novio que era un joven alemán nazi. De aquella época recuerdo mucho La Corte del Rey Charlux, de Charly Pineda, a la cual pertenecía la condesa Ludovica Augusta, travestis que tenían un grupo llamado Club Las Diferentes Bellas 2.000, travestis cultas que a veces se atrevían a cruzar el río y mezclarse con las travestis pobres de la calle 15 a oír a Sandro y a Leonardo Favio. Pero como ellas eran ricas del norte, muy finas, muy excelsas, para desayunar oían la misma música que acostumbraba la reina Isabel de Inglaterra en sus desayunos. Eran monárquicas. La condesa Ludovica —que en verdad era Luis Augusto Cuervo— fue un escritor muy bueno, era como el rival de Andrés Caicedo en la escritura. Su gran proeza, que nos causaba admiración a todos, era que había perfeccionado el yoga y se doblaba hasta lograr una automamada.

Estoy hablando de una fauna alrededor de Andrés, fauna espesa de gente muy demente.

Había de todo, y uno transcurría entre comunistas, psicoanalistas, trotskistas, nazis, monárquicos, religiosos, travestis, pero, básicamente, entre gente que se drogaba, que estaba en contra de «los caballos», que eran los despreciables, por sanos, porque no se drogaban. Hacia ellos era el odio, ese era el enemigo. Era un desprestigio tener un amigo «caballo». A un «caballo» uno le podía hacer de todo, le podía robar, quitarle la novia, hacerle todo tipo de maldades.

Yo tenía un periódico que se llamó Undergraves, porque a las pepas las llamábamos «las graves», y a los peperos los llamábamos «los gravelios», hacíamos cómics con puros parches de esquina, historias de drogos, de sus peleas, sus afanes y cagadas, teníamos un héroe que se llamaba Supertraba, experto en hacer cagadas. A la par teníamos otra revista que se llamaba Mala compañera, inspirada en Bad Company, de Robert Benton. Éramos como una hermandad de desordenados que odiábamos a los psicoanalistas porque no eran drogos, a los comunistas, a los trotskistas, por sanos. Andrés tenía mucho de eso, un odio profundo a los serios, a los adultos y a la gente que no es droga. A la gente del TEC, que era sana, no le teníamos apatía, por aquello del teatro, por ser gente del arte.

Óscar Campo, Luis Ospina y Óscar Ruiz Navia

en la inauguración del Festival de Cine de Cali, 2014.

SEGUNDO ROLLO

Mi acercamiento al teatro empieza con las conferencias de Enrique Buenaventura y la Corporación. Pero te confieso que iba allí por las niñas de colegio, unas peladas muy bonitas, uno llegaba era a tratar de encontrar novia, pero nada que conseguía, porque a ellas les gustaban los jipis barbudos marihuanerísimos que hablaran de marxismo. El esfuerzo era aceptar esa ley: si uno se volvía marxista, pues podía llegarle a las peladas. Enrique no me interesaba para nada, pero sí me gustaban las obras del TEC, por ejemplo, El canto del fantoche lusitano, un montaje fabuloso que todavía recuerdo, era un teatro de mucho trabajo con el cuerpo. Pero me salí de todo eso porque nunca pude aprender a pararme en la cabeza. Yo sufro de vértigo. Y no se me dio porque para hacer teatro tiene uno que brincar mucho y la verdad es que yo me mantenía todo trabao. En esa época los muchachos tomaban pastillas para todo, si estaba haciendo mucho calor, se tomaban una pastillita que se llamaba Percodán o capitán Perkins, eso bajaba la presión y uno quedaba como con aire acondicionado. Si te ponías muy lento, te tomabas una anfetamina, Daprisal, si estabas muy ansioso, te tomabas un Blues, que era todo lo que fuera barbitúrico, o Diasepán, o Valium. Cuando menos pensabas ya estabas de químicos hasta la coronilla y mi primer campanazo de alerta de lo dañino de todo eso fue la muerte de Andrés. Esa generación no sabía que las drogas hacían daño. Así como tampoco lo sabían los que empezaron a fumar bazuco, ignorantes de todas las mierdas que producía. Uno pensaba que no pasaba nada con eso y no, la gente terminaba loca, suicidándose, vendiendo hasta a la mamá para conseguir una dosis.

De la muerte de Andrés supe por un amigo. Estábamos oyendo música y de pronto el hombre me lo dijo con mucha calma y puso el disco de Leonardo Favio, Para saber cómo es la soledad, que me parece una porquería de canción. Primero me dio rabia, por el disco, y ya después mucha tristeza, porque claro, yo estaba muy joven y nunca se me había muerto alguien cercano. Yo llevaba cuatro años de conocer a Andrés.

Andrés era un tipo raro, estaba metido en el teatro pero odiaba la semiología, odiaba a los comunistas, yo creo que odiaba casi todo, le gustaba robar farolas de carro, se había vuelto experto en arrancarlas, las vendíamos para ir a rumbear, en zonas muy heavies, como la calle 15, de puros ladrones y atracadores; no le gustaba el lugar de los intelectuales, por ejemplo, El Bar de William, que era a donde iban los trotskistas y los comunistas a rumbear con la Sonora Matancera, música que a él no le gustaba.

Le gustaba todo lo que fuera extremo, él promovía todo lo alternativo, eso fue su cineclub y eso es su literatura. Y todos los jovencitos que lo rodeábamos éramos muchachos con problemas, estábamos imbuidos por el odio a la religión, a los niños pijos, odiábamos a las estudiantes de colegios de monjas, creo que nos unía el odio. Y Andrés todo el tiempo paseaba una carga de depresión muy fuerte. Todo el día se quejaba y después empezaba a hablar de todas esas cosas horribles que están en sus libros. Y claro, uno todo chiquito ya te imaginas. Yo soy muy depresivo y Andrés me deprimía más.

Me acuerdo una vez que nos fuimos de campamento, Andrés había estado internado y había acabado de pelear con Patricia y Guillermo Lemos. Yo tenía una carpa y nos fuimos a comer hongos a ese valle hermoso todo verde, el Valle del Renegado, y ese man lo que hizo fue encaramarse a un árbol electrocutado que había ahí y toda la tarde estuvo trepado quejándose: «¡Ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay», a uno le daba como miedo. Yo lo que hice a medianoche fue recoger la carpa y salir corriendo todo honguiao a la carretera a esperar que algún carro me recogiera.

Mi rendimiento académico no menguaba porque tuvimos profesores muy especiales, entre ellos Estanislao Zuleta. Hubo un primer año en el que estuvo hablando de patologías mentales: esquizofrenias, psicosis, paranoias, melancolía… a mí me salían todas. Y conforme al diagnóstico uno iba cambiando de pepas. Y a mí cada semana me salía una enfermedad mental completamente distinta. Zuleta me gustaba porque era muy borracho, no era un «caballo». Lo que me molestaba eran todas esas viejas burguesas que venían a sus clases de cátedra abierta a solucionar sus problemas sexuales. Eso se llenaba de burguesas, a veces uno no podía ni entrar a clase de lo atestado que estaba el lugar. Lo que hacíamos era cerrar el aula, otras, para espantarlas, nos dábamos a fumar bareta a lo loco, pero qué va, eso no nos funcionó porque esas viejas resultaron más bareteras y peperas que nosotros, muy locas, al final terminamos siendo amigos de ellas.

La universidad era muy divertida, hermano. Nosotros que formábamos como una pandilla caicediana nos encontrábamos con toda suerte de galladas en el lago, que era el aeropuerto. Allí había de todo, sobre todo anarcos, admiradores de Baader-Meinhof, hasta tenían correspondencia con ellos. Algunos incluso se fueron para Alemania a incorporarse al Ejército Rojo. Claro, nunca lo lograron. Durante mucho tiempo el campus estuvo tomado por los grupos de izquierda radical, llegaron a expulsar «braviaos» a los del Partido Comunista de allí, cómo le parece, con esas brigadas de choque del partido que eran bravísimas y disciplinadas con sus garrotes. Hasta que llegaron los del M-19 que sacaban al que fuera porque eran más tropeleros que todos.

La universidad era un sitio donde uno se divertía a montones. Siempre había un tropel y si no había, para no aburrirnos, lo montábamos.

Había cantidad de estudiantes sin plata y lo que hacían era asaltar los buses. No usaban capuchas, sino sombreros y pañuelo tipo forajidos del Far West, como si fueran a asaltar una diligencia.

Había un grupo anarco muy fuerte que se llamaba Caperucita Roja, otro que se llamaba TTT (Terrorismo Tras Terrorismo), esos eran los más locos, eran petarderos, y yo le tenía miedo a los petardos.

Entre todas esas bandolas había estudiantes que eran muy fachos con los gays, que acostumbraban a ir a los bares a perseguirlos. Nosotros, por ejemplo, teníamos como practica ir a los rumbeaderos más pijos, que en esa época era mucho disco y mucho rock, nos sentábamos en una mesa y pedíamos una botellita de algo, cuando la gente se paraba a bailar nosotros nos robábamos las botellas de licor de las mesas y las dejábamos en nuestra mesa, que se vieran. ¡Y reviren! Entonces se armaban los tropeles más hachepés.

Había otro comando dedicado a darle camorra a los jipis. Otra pandilla llamada Naturalia, que era de ecologistas que también entraba en tropeles con TTT para impedir que envenenaran los peces del lago. Era como toda esa química malvada de los adolescentes. No obstante, teníamos un periódico, A quemarropa, y el Cineclub U.

Todo era divertidísimo.

Se montaba teatro guerrilla, y llegaban a asaltar cafeterías: «¡Quieto todo el mundo! Todos al suelo». Y ordenaban: «Rápido, dos empanadas y un huevo».

Se hacían sketches de Brecht en la calle y a veces actos que eran brincar sobre los carros.

Pero hubo gente que se enloqueció del todo y empezó a hacer teatro todo el tiempo. Teatro antiideológico permanente, por ejemplo, caminar al revés, ir a rumbear pero bailar hacia atrás tumbando a todo el mundo, llenar bolsas de monedas e ir a tirárselas desde arriba a los empleados de la parte financiera de la universidad, que les cayera toda esa mierda en las cabezas, sabotear asambleas de mamertos y de trotskistas, entrar disfrazados de Superman. Actos performativos que eran pura mamadera de gallo, tirar el bus de la universidad al lago y salir como buzos, andar por ahí todo el tiempo con capuchas psicodélicas.

Todo mundo se graduó, pero yo tardé como dos o tres años más porque estaba pasando muy bueno.

Y fíjate, Andrés nunca fue de pandillas, fue siempre un man muy solitario.

Yo soy otro (Óscar Campo, 2008)

TERCER ROLLO

Y con todo terminé la universidad muy bien. Desde muy jovencito fui clasificado como «High Talent», lo que me permitía, desde los doce años, que me eximieran de gimnasia y me mandaran a la biblioteca. Era buenísimo leer a Thomas Mann mientras fumaba bareta. En el bachillerato, para que veas, quedé de segundo en las mejores notas de todo el colegio. Cuando anunciaron mi nombre nadie se lo creía, todos soltaron una carcajada.

Al salir de la universidad, me dio por trotar y hacer ejercicio, pero me enfermé y el médico me dijo que tenía el cerebro cocinado. En la familia me echaron, «ya, tiene que irse», y me metí a trabajar a una agencia grandísima de publicidad, donde ganaba buen dinero, imagínate, uno bien vago y con una cantidad de plata. Y al final me echaron porque en un coctel de la empresa mezclé barbitúricos con wiski y me tosté. Volví a la universidad, pero ya no conocía a nadie, todos mis amigos y conocidos ya se habían ido. Me di a deambular por aquí por allá, hasta que me fui cansando de esa mierda.

Cuando quedé sin parche y sin trabajo en ese momento empezó Caliwood y bueno, hermano, algo había que hacer. Arranqué escribiendo guiones con Fernando Vélez, uno de los camarógrafos de Agarrando pueblo, iba por ahí a las filmaciones. Estuve en Pura sangre, quince días de claqueta y me aburrí, la dejé ahí y la cogió Sandro Romero Rey.

Me fui llenando de guiones y en ese momento aparece Focine con sus concursos y de una me gané tres cortos y después un largometraje, Píntalo de negro, pero de malas porque el productor, Guillermo Calle, era el mismo de Víctor Gaviria y decidió metérsela toda a Rodrigo D. Cuando ya estaba reuniendo la plata para hacer mi película, se acabó Focine.

Mi primer rodaje fue un súper 8, sobre lo único que yo podía hablar y escribir, peperos haciendo locuras. se llamaba Pepo y Cuarto, obviamente de peperos. Un amigo se la llevó a Europa y eso desapareció.

Después hice Valeria, con el mismo tema, tenía una novia francesa y a partir de un sueño suyo hice este mediometraje en 16 mm con gente de Cali, Karen Lamassonne, Alejandra Borrero, Sandro Romero, Luis Ospina. Es casi que un documental de esa época. La verdad es que es muy desordenada y yo no tuve mucho control sobre ella. El contrato con Focine me obligaba a trabajar con profesionales y la gente que acababa de hacer Carne de tu carne terminó la película y se vinieron a trabajar conmigo. Sabían más que yo. Felipe Aljure fue mi asistente de dirección, que venía de estudiar cine en Inglaterra. A mí se me ocurría un plano y a él se le ocurrían treinta mejores que el mío, todos. Claro, no tuve ninguna autoridad sobre lo que se estaba haciendo. Finalmente, la película fue más de ellos. Rodada en medio de la locura y de la rumba, ellos tiraban cocaína y yo barbitúricos, o sea, químicamente no nos entendimos.

Cuando la vi dije, esto no es mío, empezando porque el editor era Luis Ospina.

Después hice La leyenda de Juan Máximo Gris en la época en que Mayolo estaba en pleno gótico tropical. Yo me inventé una historia a partir de un bisabuelo mío dizque médico francés, que realmente era un bandido, un Juan Tenorio vampiro que llega al Valle del Cauca, seduce a las chicas y todas mueren de la enfermedad del sueño. Es la época en que salió Nosferatu.

De ahí me llamaron de Univalle para unas clases de guion y aparece Telepacífico ofreciéndome un espacio; me inventé la serie Rostros y rastros, el piloto fue Ojo y vista: peligra la vida del artista de Luis Ospina. Manejé el programa durante tres años y ahí metí a toda la gente de cine. Eran tres días de filmación y tres de edición. Se armó un parche muy bacano que incluía cineastas, estudiantes e investigadores.

Ahí hice El ángel subterráneo y Recuerdos de sangre, sobre «los pájaros» del norte del Valle, unos viejitos como de ochenta años que querían hablar sobre la época de la violencia. Se pasaba los jueves a las 7 de la noche y tenía mucha audiencia. Recuerdos de sangre lo codirigí con Astrid Muñoz. Tuvo que reeditarse porque recibí amenazas. Uno de los manes entrevistados me mostró las cicatrices, decía que lo habían torturado, lo habían envuelto en alambre de púas y colgado al pie del río Cauca le dieron garrote, muy herido con esas púas enterradas lo arrojaron al río y logró salvarse. Saqué un promo al aire y resultó que el man que le había hecho la cagada era en ese momento senador de la República, que me llama y me dice: «Si usted saca eso, se mete en un problema conmigo». Nos vimos obligados a reeditarlo. Aun así, a pesar de la parte censurada, nos ganamos el India Catalina.

Estamos hablando del final de los años ochenta, cuando estaban exterminando a toda la gente del M-19 que se había entregado. A cuenta de los Vengadores Anónimos, llegaban a las fiestas gay a tirar gases lacrimógenos y a acribillar a todos, noches en que llegaron a aparecer como treinta indigentes asesinados, años del exterminio de la Unión Patriótica. Todo el horror estaba ya instalado ahí.

Yo dirigía Rostros y rastros, pero había temas que no me dejaban tocar porque era un peligro ¿Quiere hacer treinta programas más o solo uno y aparecer en las noticias? Entonces claro, las películas que hicimos no eran tan beligerantes como la época necesitaba. Debemos reconocernos mucha cobardía.

Yo recuerdo que un día llegué a un jardín de Univalle y allí vi tres crucecitas, después eran diez, después veinte, cuarenta, setenta cruces. Eran muchachos del M-19 que los iban matando. Al final aquello era como un cementerio de cruces.

Terminé después de tres años la serie en Telepacífico y a tirar juicio, me fui a Univalle a manejar las áreas de estructuras para guion: ficción, documental y experimental.

Nosotros comenzamos a hacer cosas en 1988, después de veinte años hemos sostenido una experiencia de producción y experimentación en el tiempo. La acumulación de experiencia en este país es casi imposible, no sé si recuerdas en Memorias del subdesarrollo donde se plantea que el problema del subdesarrollo es que la gente no tiene la posibilidad de crecer porque no acumula experiencia.

Aquí en Univalle se posibilita eso, hay un espacio, hay una plata, hay equipo, haga documentales, dé clases, lea, estudie, investigue. Por eso me gusta el medio universitario.

En Cali estaba metido en un ambiente de profesores que leían mucho, estaba Estanislao Zuleta, un Jesús Martín Barbero. Era como estar en una pista con atletas de alta competencia y de pronto todos tus amigos o están en la cárcel o están muertos, la gente del cine se ha ido. Y empieza ese declive de Cali en los noventa. Algunas veces iba a Bogotá y me contrataban para hacer cosas culísimas. Una vez me contrataron para escribir sobre un personaje que tenía un cerdo como mascota y yo les dije, no, no joda, yo no puedo escribir sobre un man que tiene un cerdo de mascota, eso es de campesinos, yo no soy campesino. Para mí, ir a Bogotá era como ir al campo.

Sí, en Bogotá se movían haciendo telenovelas, pero mientras tanto, aquí en Cali, nosotros estábamos haciendo cosas de avanzada, anarcas, de laboratorio, videoarte, videoclips.

Cali, que en los setenta llegó a ser la capital cultural del país, quedó desierta, completamente destruida en la década de los noventa, lo mismo Medellín. ¿Qué había pasado? Que surgen dos empresas terribles: el narcotráfico y la guerrilla; casi toda mi generación se embarcó en eso. ¿Qué hicimos nosotros? Anestesiarnos para aprender a matar, la gente se drogaba preparándose para todo el horror que iba a venir después. La droga exige cierto tipo de personas, endurecidas, sin muchos sentimientos a la hora de realizar cosas. Fuimos los peones de brega de esas dos industrias.

Pero bueno, volvamos al cine. Te digo que hay ahora dos tendencias en el documental muy fuertes, una es fenomenológica, realista, y otra que tiene que ver con el ensayo, antinaturalista, muy en la línea de Brecht, cine marxista, psicoanalítico, filosófico.

Mi película Yo soy otro la hice más cercana a esto último, ensayo distorsionado a través del surrealismo.

A mí lo que me gusta es enfrentarme a un personaje y destruirlo frente a la cámara. Destruirlo quiere decir que todo aquello que esconde logre aflorar. Algo así me ocurrió en El ángel subterráneo, la filmación fue realmente una tortura para el protagonista, porque claro, él tiene cinco personalidades encima que pugnaban entre ellos mientras le hacíamos la entrevista al hombre. Había un personaje fantasma que era quien más lo torturaba, cuando comenzaba a joderlo él salía huyendo de cámara. Sin embargo, logré que me dijera cosas por las cuales, los otros personajes que él tenía dentro, después lo iban a torturar. Ese personaje fue clave porque con él entendí el funcionamiento de mi cerebro.

Te confieso que en Yo soy otro me robé los planos de todas las películas que me gustan. Todo lo que hay ahí es robado.

Mi estética es la de ser un collage. Hago collages todo el tiempo. Mis películas son robos. ¿Cuándo me siento feliz? Cuando encuentro alguien a quien robarle, cuando me produce envidia. Soy terriblemente envidioso. Envidio a los hermanos Cohen, envidio a David Lynch, a Brecht, a Tarkovsky, a Bela Tarr, a Scorsese.

Me gusta el fragmento

Me gusta el plano que no encaja con el siguiente

Me gusta mucho Eisenstein

Me gusta Godard

Me gusta el trabajo con el lenguaje

Me gusta Alexander Kluge

Amo a Clara y a mi gata negra.

Me gustan las calles ardientes, pero odio cuando cae la noche y llega la gritería de los grillos como millones de almas condenadas.

THE END

* Publicado por periódico Medellín en Escena, Edición No. 68 | (Agosto 30 de 2020)